위트레흐트 오르골 박물관

- 이 글은 네덜란드 여행기(2005.08.05)의 토막글이며, 2005년 북유럽 여행의 일부입니다. 태그를 클릭하시면 전체 여행기를 보실 수 있습니다.

2005년 8월 5일 오후 2시

위트레흐트 오르골 박물관

펀치 카드에 의해 동작되는 바이올린 연주 기계. 구멍 뚫린 펀치 카드에서 악보를 읽어들여서 바이올린을 움직이면, 자동으로 돌아가는 현에 의해서 바이올린이 연주된다. 기계의 솜씨라고는 믿을 수 없을 정도의 연주 퀄리티가 놀라웠다.

위트레흐트에 들르자마자 찾아간 곳은 위트레흐트 시 한가운데 있는 오르골 박물관이었다. 정식 명칭은 "음악 시계에서 스트리트 오르간까지의 국립 박물관" 이라고 하는데, 아마도 이러한 각종 물건들이 결국 "자동 음악 연주 기계"라는 점에서는 한 카테고리 안에 엮이기 때문이 아닌가 싶다.

중세의 위트레흐트는 주교구가 설치되어 있을 정도의 대도시였고, 종교 행사를 위한 음악의 수요는 항상 필요했다. 결국 이 곳은 오르간 등이 만들어지는 중심지가 되었고 그것이 이대로 이어져 이곳에 오르골 박물관이 생긴 듯하다.

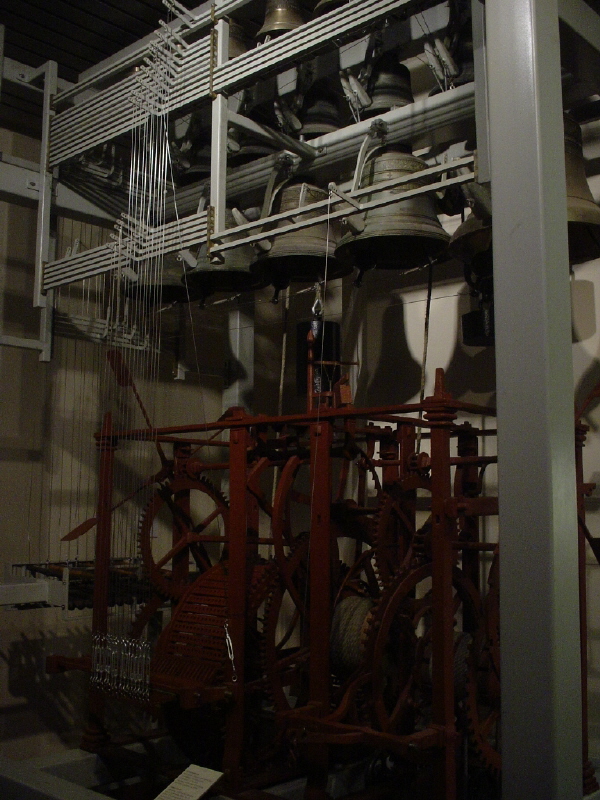

오르골, 즉 자동으로 음악을 연주하는 기계들은 14세기에 처음으로 등장한 것으로 알려진다. 우리는 오르골 하면 손바닥만한 상자 안에서 작은 금속 드럼을 때려서 연주하는 물건을 떠올리지만, 연주 방법은 어떻게 되어도 좋은 것 같았다. 참고로 박물관에 최초의 오르골으로 전시되어 있던 물건(아래)은 기계가 기록된 음에 따라 작은 종을 쳐서 음악을 연주하는 카리용의 형태를 띤 것이었고, 인형이 악기를 연주하거나 바이올린을 움직여서 연주하는 기계도 많았다.

아래 핀이 꽂힌 바퀴는 음원 정보를 기록하는 역할을 한다.

이렇게 시작된 음악 연주 기계는 다양하게 발전했는데, 그 중 하나가 Fair Organ이라 불리는 오케스트라 수레다. 마차가 수레를 끌면 바퀴로 발생된 동력이 수레 안에 내장된 수백년동안 기술도 발전한데다가 수레 크기도 상당히 크니 상당히 많은 악기들을 제어할 수 있었으며, 자연히 복잡하고 다양한 음색을 연주할 수 있었다. 시장이나 축제일 같은 때는 이런 수레를 모는 사람이 지금의 거리 악사의 역할을 했던 것으로 보인다.

이 기계는 독일과 프랑스 등지에서 특히 유행했다고 하는데, 아침에 간 알크마르에서도 이 기계를 볼 수 있었다. 박물관에 있는 것은 멈춰 있는 만큼 동력은 모터가 책임져 준다.

대중들뿐만 아니라 귀족들도 이러한 기계를 아주 즐겼던 것으로 보인다. 귀족집이나 교회 등에 설치되었던 듯한 아래의 기계들은 아마도 최초의 Juke Box 라고 할 수 있겠다. (박물관 안에는 가이드 한 분이 관람객들에게 전시품에 대한 설명을 해주면서 이것저것을 틀어 주었는데, 기계들은 수백살을 먹고서도 깨끗한 음색을 자랑하고 있었다.)

동전을 넣어 주면 무려 "마카레나"를 연주하는 자동 오르간(...)

연주되는 음악을 마음대로 선택할 수 있는 오르간. 음악을 선택하고 동전을 넣으면 선택된 음악이 기록되어 있는 금속 원판을 들어올려 이를 읽어가며 연주한다. 일종의 음악 자판기라고 할 수 있겠다.

이 외에도 우리가 이따금 영화에서 보곤 하는 각종 시계들이 있다. 일정 시간이 되면 인형들이 시계에서 나와 춤을 추다가 들어가는 류의 시계들인데, 여기 전시된 것들은 적어도 200년은 된 것들도 많았다. 시계의 기능은 없지만 단순히 태엽을 감거나 해주면 움직이는 장난감들도 여럿 보였다.

20세기에 이르러서도 이러한 기계들은 발달했다. 축제일에 음악을 틀어 놓고 사람들이 함꼐 춤을 출 수 있는 종류의 거대한 오르간들도 등장했던 것이다. 그러나 6년에 걸친 2차 세계대전과 이후 음악 재생기구의 발달로 인해 이러한 기계들은 이제 종말을 맞게 된다.

1913년 벨기에에서 쓰인 Dance Organ. 2차 세계대전때까지 이러한 기계들은 존속했다.(사진에 나오신 분이 친절하게 설명을 해주시던 박물관 가이드이시다:D)

우리가 지금 보는 것과 같은 형태의 금속 드럼 오르골이 등장한 것은 19세기의 일이다. 박물관에서는 1870년 제노바에서 만들어진 오르골(아래)도 볼 수 있었다. 이 정도 되야 지금의 오르골하고 비슷한 모양이 나온다. 그전에는 음원을 기록하기 위해 금속 원판 혹은 펀치 카드를 사용하는 오르골이 좀 더 일반적이었던 것 같다.

관람을 마치고 나오니 매점에서는 각종 오르골에서부터 그림엽서 등의 기념품을 판매하고 있었다. 다 좋았지만 일본의 박물관이었다면 으레 있을 법한, 전시품에 대한 서적들이 좀 모자란다는 생각이 들었다. 아니, 없다기보다는 외국어로 된 책은 영어로 된 책 단 한권 뿐이었다. 하기야, 이러한 기계들은 도검박물관의 일본도와는 또 달라서, 활자로 읽는 것에 별다른 의미가 없지 않은가. 그냥 오르골 연주를 담은 음반 두 장을 지름신의 제단에 올리는 것으로 만족했다.

그래도 둘이 합쳐서 무려 28유로

트랙백 감사 ㅋㅋ 드문 곳을 다녀오셨군요….덕분에 좋은 여행기 잘 읽었어요 …일본이 확실히 기자기한 맛이 강하네요…이곳은 북유럽의 특색이 강하게 배어나네요…흠 한번은 가봐야할텐데 ~

ㅋㅋㅋ 제가 여행을 가면 좀 오덕한 곳을 많이 갑니다 ^^ 네덜란드에 출장가실 일이 있으시면 꼭 가보세요. 후회 안하실 겁니다.