철기 시대의 도자刀子

- 이 글의 출처는 https://blog.gorekun.com/1313 입니다. 출처를 지우지 않은 상태에서 비상업적으로 배포가 가능합니다.

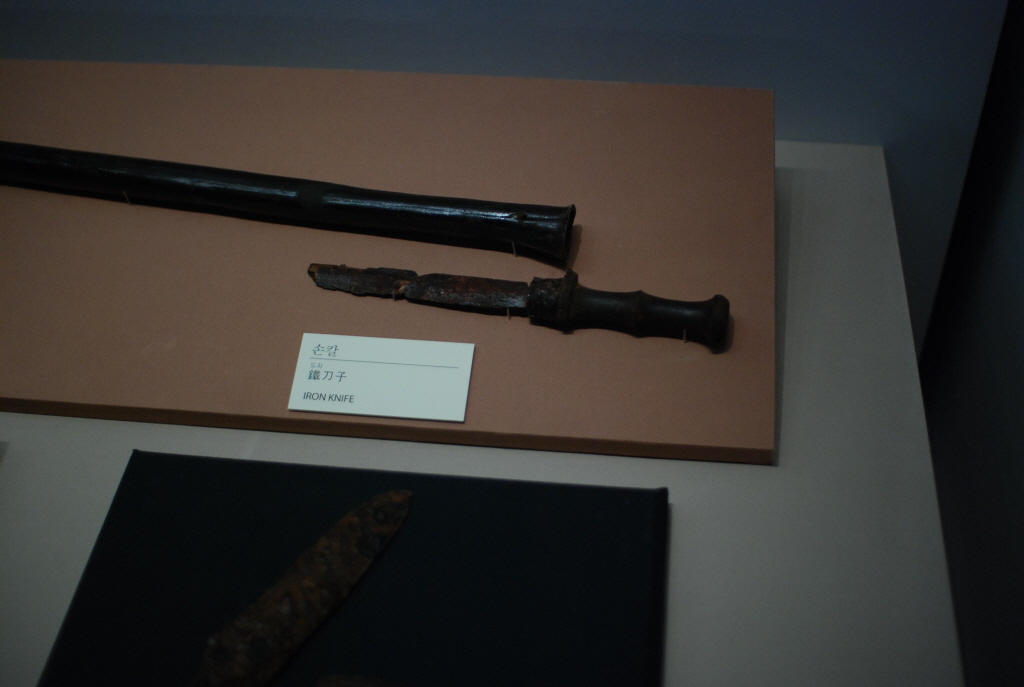

지난 달 국립 중앙박물관에 다녀왔을 때 찍어 온 도자(刀子, 손칼) 사진입니다. 위에 찍혀 있는 것이 도자이고, 아래 찍혀 있는 것은 붓들입니다. 종이가 사용되지 않던 시절에 글자를 쓰기 위해서 사용되던 것이라는 설명이 붙어 있더군요.

아직 목간 위에 문서를 작업하는 경우가 많던 시절(링크 1, 링크 2)이니, 글씨를 쓰다가 오자가 나면 그냥 손칼로 슥 밀어버리고 다시 쓴 모양입니다. 양피지 위에 글을 썼던 중세 유럽의 경우 한두 자 오탈자가 발생할 경우 손칼로 살살 긁으면 글자가 지워지기 때문에 작은 칼이 필경사의 필수품이었다고 알고 있습니다만, 중국 옆에 붙어 있는 덕분에 비교적 종이가 일찍 보급된 한국의 경우도 그리 다르지 않았던 모양입니다.

저야 무기와 갑옷 같은 것에만 관심이 많습니다만, 이 유물은 한반도 최초의 장궁과 함께 제 눈길을 붙잡더군요. 다름이 아니라, 한국의 장도는 그 기원이 삼국 시대의 도자에까지 거슬러 올라가기 때문입니다. 비록 당시에는 장도라는 말을 쓰지는 않습니다만1, 조선 시대나 삼국 시대나 일상적으로 쓰이던 작은 칼이라는 점에서 도자刀子나 장도粧刀나 하나의 계보로 볼 수 있다고 생각합니다. (장도를 여인의 정절을 지키기 위한 물건만으로 보는 것은 후대의 윤색입니다.)

다만 위 도자와 조선 시대의 장도와의 가장 눈에 띄는 차이점은, 아마도 모양일 겁니다. 손칼과 전투용 도검은 엄연히 카테고리가 다릅니다만, 전자가 후자를 닮는 경우가 많습니다. 조선 시대의 장도 중에서도 환도하고 비슷하게 생긴 게 많거든요 - 물론 후대에 가서 일본도의 영향을 받은 환도들이 등장하면 약간 상황이 달라집니다만. 이 시대의 도자는 칼 끝에 커다란 고리까지 붙어 있는 것이 당대의 환두대도를 꽤나 많이 닮았습니다. 특히 손잡이 끝에 붙어있는 큰 고리가 눈에 띄는군요. 화려한 정도는 다릅니다만, 삼국시대까지 칼의 손잡이는 대개 이런 모양이었습니다.

단봉 환두대도(천마총). 칼집 위에 장식용 도자가 붙어 있다.

전시실에 놓여 있던 도해圖解를 살펴보니 도자에 있어 손잡이 정도는 그냥 만들지 않고 생략해버린 것 같습니다만(요즘으로 말하자면 커터칼 날 뒤에 고리만 덜렁), 꽤 재미있는 유물입니다.

-

장도라는 말은 조선왕조의 경국대전에서 가장 먼저 등장합니다. ↩

그 시대의 미니어쳐?

그렇게 볼 수도 있겠죠. 전란이 계속되는 시대인 만큼, 칼에 대한 인식이 지금과 같을 수는 없었을 테니까요. 충분히 미니어쳐처럼 만들 만한 성질의 것이라고 생각합니다.